关于卒中病因,颅内动脉狭窄被严重忽视了!

- 分类:健康园地

- 作者:herly

- 来源:医学界神经病学频道

- 发布时间:2018-12-04 09:44

- 访问量:

【概要描述】1颅内动脉狭窄,国人卒中的主要病因在中国,33%~50%脑卒中和50%以上的短暂缺血性脑卒中(TIA)存在症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄(slCAS)。根据大样本人口学调查,约10%~29%的脑缺血事件是由颅内动脉粥样硬化引起的。总之,颅内动脉狭窄在中国是高发区,非常常见,是缺血性卒中的重要病因(约是颅外动脉狭窄的2倍)。其他亚洲国家如泰国、韩国和新加坡的脑卒中病例中,sICAS的比例也分别高达47

关于卒中病因,颅内动脉狭窄被严重忽视了!

【概要描述】1颅内动脉狭窄,国人卒中的主要病因在中国,33%~50%脑卒中和50%以上的短暂缺血性脑卒中(TIA)存在症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄(slCAS)。根据大样本人口学调查,约10%~29%的脑缺血事件是由颅内动脉粥样硬化引起的。总之,颅内动脉狭窄在中国是高发区,非常常见,是缺血性卒中的重要病因(约是颅外动脉狭窄的2倍)。其他亚洲国家如泰国、韩国和新加坡的脑卒中病例中,sICAS的比例也分别高达47

- 分类:健康园地

- 作者:herly

- 来源:医学界神经病学频道

- 发布时间:2018-12-04 09:44

- 访问量:

1

颅内动脉狭窄,国人卒中的主要病因

在中国,33%~50%脑卒中和50%以上的短暂缺血性脑卒中(TIA)存在症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄(slCAS)。根据大样本人口学调查,约10%~29%的脑缺血事件是由颅内动脉粥样硬化引起的。总之,颅内动脉狭窄在中国是高发区,非常常见,是缺血性卒中的重要病因(约是颅外动脉狭窄的2倍)。

其他亚洲国家如泰国、韩国和新加坡的脑卒中病例中,sICAS的比例也分别高达47%、28%~60%和48%。

美国非洲裔、亚裔和西班牙裔也是sICAS的高危人群。由于亚裔、非洲裔和西班牙裔占世界人口的大部分,sICAS已成为全球范围内最常见的血管病变。

而美国每年脑卒中或TIA病例中,仅10%由sICAS所致,颅外血管闭塞性病变在白种人中较为多见。因此在欧美的相关指南中有些数据不能平移到中国来,而颅内动脉狭窄的重要性也常被忽视。

2

颅内动脉狭窄,较少出现警兆症状

颅内动脉狭窄引起缺血性卒中,较少出现警兆症状,多数患者不出现短暂缺血性脑卒中而直接造成完全性卒中(偏瘫、失语、昏迷等),尤其是位于远端的血管,侧枝循环少而不完全,卒中发生率更高,更易出现明显临床症状。

sICAS具有临床复发率高的特点,风险高低因其狭窄部位不同而异。ICA颅内段狭窄患者,狭窄血管区域缺血性卒中的年复发率约为8%,任何血管区缺血性卒中的年发生率为4%-12%。症状性MCA狭窄患者,狭窄区域缺血性卒中的年复发率为7.8%。

3

颅内动脉狭窄,主要由颅内动脉粥样硬化引起

颅内动脉狭窄,主要由颅内动脉粥样硬化(ICAD)引起。一项尸检研究表明,我国60-70岁的人群中,严重ICAD的发生率至少为30%,而在80-90岁的人群中,ICAD的发生率达50%。中国ICAD的发病率高达46%。

常见的颅内动脉硬化类型主要有:影响到穿支血管的主干狭窄、穿支斑块导致梗塞,大动脉粥样硬化延伸,穿支粥样硬化,小动脉玻璃样变。

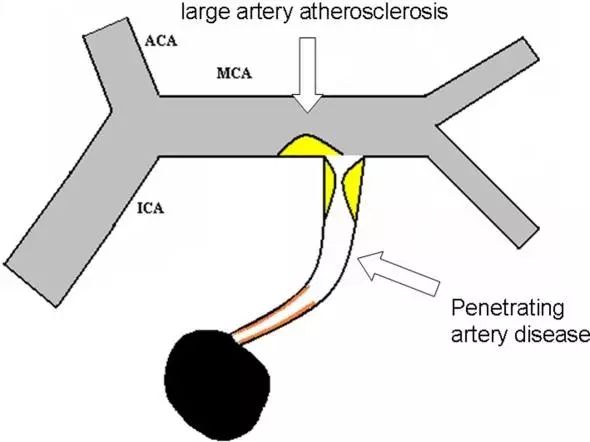

症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄的常见部位:ICA起始部和窦内段、MCA第一段、VA起始部和远端以及BA中段。

在中国人群进行的尸解研究显示,病变最常见部位是中等管径的颅内动脉以及其主要分支。MCA粥样硬化常见于第一段,可从起始段延伸到外侧裂的分支处;其次是第一段的远端或者MCA主要分支的近端。大多数狭窄长度上少于7mm。

4

颅内动脉硬化狭窄如何导致梗塞?

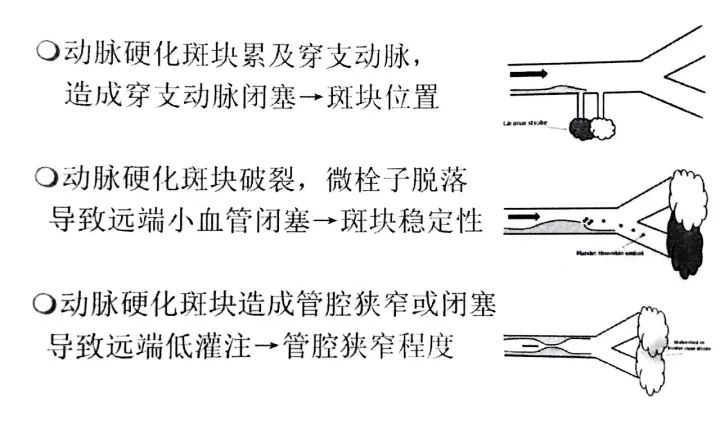

发病机制:

• 动脉硬化累及穿支动脉,造成穿支动脉闭塞--斑块位置;

• 动脉硬化斑块破裂,微栓子脱落导致远端小血管闭塞--斑块稳定性;

• 动脉硬化斑块造成管腔狭窄或闭塞导致远端低灌注--管腔狭窄程度。

ICAD最常累及的部位依次为:基底动脉、颈内动脉颅内段,大脑中动脉,椎动脉颅内段,斑块多位于分支动脉开口的对侧管壁。多为偏心性,MCA以上壁和下壁多(腹侧壁、背侧壁少)。而基底动脉以左右侧壁多(腹侧壁、背侧壁少)。

MCA区域发现最常见的是单个穿支动脉闭塞,导致小的皮层下梗死;动脉至动脉栓塞伴栓子清除障碍,主要导致分水岭区的多发小灶梗死。MCA狭窄的严重程度是预示脑卒中的独立危险因素,提示低灌注对于脑梗死发生的重要性。

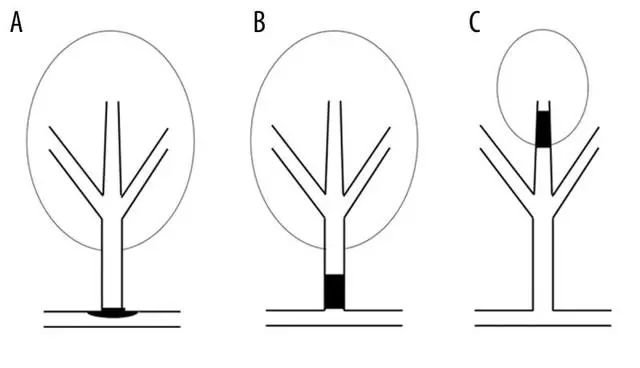

穿支动脉病变:载体动脉粥样硬化堵塞穿支动脉开口处(图A);穿支动脉开口处动脉粥样硬化疾病(图B);穿支动脉远端玻璃样变(图C)。

5

颅内动脉狭窄,如何检出?

中国缺血性卒中和TIA患者,必须高度重视sICAS的评估和诊断。MRA和CTA是目前临床上常用的、可以独立和准确地对颅内动脉狭窄及其侧枝循环做出评估的检查方法。

CE-MRA较TOF-MRA准确性更高。TCD是具有良好费用-效益比的sICAS筛查工具,准确性与操作者技术水平相关。有条件的单位可以考虑DSA。

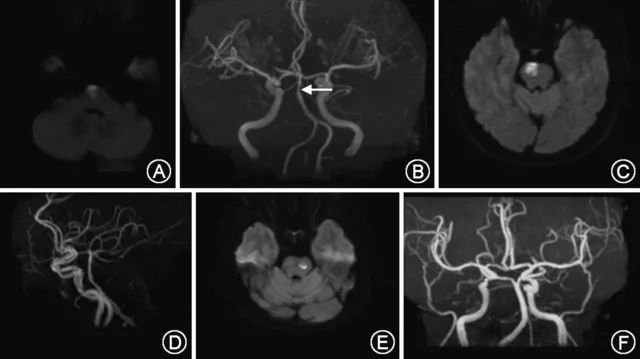

头颅MRI DWI提示右侧脑桥旁正中支区梗死(图A、C),头MRA提示基底动脉上段狭窄(图B,箭头),提示载体动脉堵塞穿支动脉开口处;头MRA未见基底动脉明显异常(图D);头MRI DWI提示右侧脑桥旁正中支区梗死,位于脑桥内部(图E),头MRA未见基底动脉明显异常(图F),可能为穿支血管病变。

而更为重要的是应用高分辨MR来直接观察颅内血管的动脉粥样硬化狭窄病变本身,它可以直接显示动脉血管壁,以及动脉硬化病变。只有当高分辨MR检查被广泛接受时,颅内动脉狭窄的巨大冰山才可能被提示。

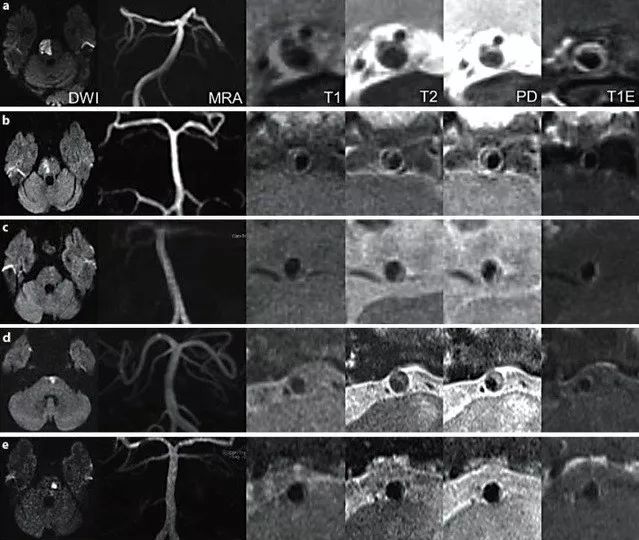

头颅MRI证实脑桥基底部脑梗死,MRA未见明显异常,高分辨率磁共振T1、T2、PD、T1E证实基底动脉的动脉粥样硬化斑块堵塞穿支开口。

筛查颅内动脉狭窄,分析颅内动脉斑块时,尤其要注意以下几点:

1. 高分辨MR的重要价值,可显示脂质和间质,纤维组织、钙化。

2. 稳定性评估:斑块表面不规则(斑块表面边缘不连续或斑块内壁破裂),管腔的正性重构(内多见出血及炎症反应,而负性重构意味着斑块纤维愈合反应)、斑块内出血,斑块强化(新生血管的形成,管壁通透性增加)。

3. 管腔狭窄:管腔狭窄与缺血性卒中并不完全相关。不能仅关注管腔的狭窄程度,同时应关注管壁斑块的情况。

6

颅内动脉狭窄,如何处理?

造成颅内动脉狭窄的传统危险因素包括:年龄、性别、高血压、糖尿病和高脂血症等。

目前对于颅内动脉狭窄的药物治疗未能达到理想的疗效。所以,处理重点依然是预防为主,预防第一(包括相关危险因素的处理,饮食控制、加强运动等生活方式干预)。

对sICAS患者,推荐尽早启动他汀类药物治疗,建议目标LDL-C降至1.8mmol/L以下或使LDL-C下降幅度>50%,并长期维持。针对胆固醇升高的治疗都要包括生活方式干预和降脂药物的使用。抗血小板药物也常被推荐。

随着技术的进步,血管成形和支架置入术因其安全、可靠、损伤小、疗效肯定的优点,成为治疗颅内动脉狭窄的有效手段。颅内动脉支架术应在有条件的单位、由经验丰富的术者选择性地进行。

扫二维码用手机看

样式(勿删)

样式(勿删)

关爱生命 呵护健康

专注心身健康 助力健康中国

公众号

样式(勿删)

样式(勿删)

在线留言